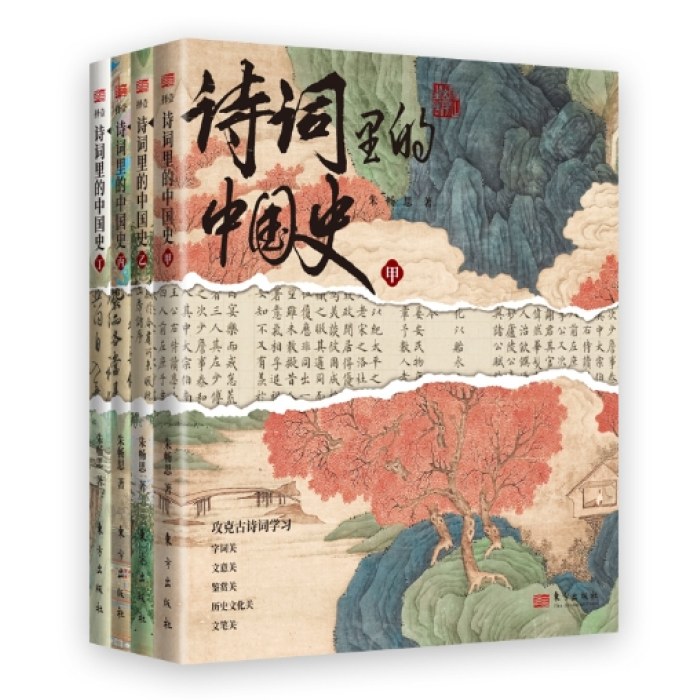

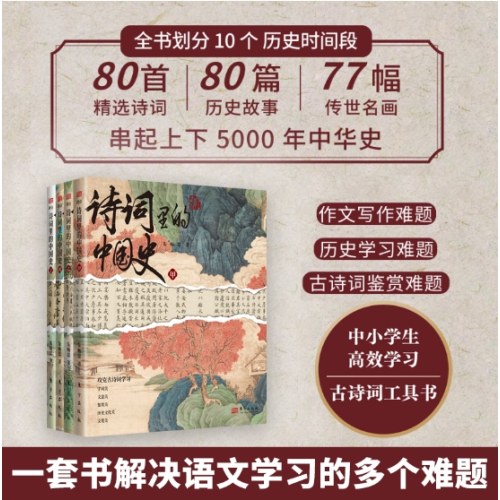

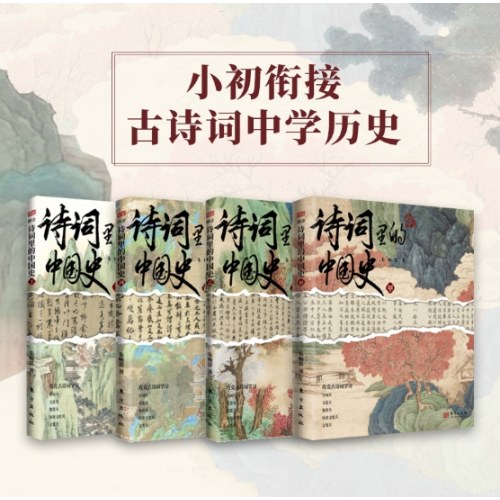

朝代历史上,跨越中国古代史,涵盖上古、周朝、秦汉、魏晋南北朝、隋唐篇、五代十国、宋朝、元朝、明朝、清朝,贯穿中国历史5000年。

诗词选篇上,一是选取各朝各代非常著名的、有代表性的诗词,二是选取课本上出现过的作家的其他诗篇,这种选取方式符合新课标课内外阅读有机结合的要求。

形式上,含有多种主题、体裁,从诗经、汉乐府到唐诗、宋词、元曲等,无不涉猎。

讲解上,有字词释义,有文意梳理,有诗词鉴赏,更有历史文化拓展, 80首诗词由历史线串联,前后连贯,方便学生按时间顺序阅读、理解、记忆。

上天保佑啊?《伊耆氏蜡辞》

孝子的弹弓?《弹歌》

老人的游戏?《击壤歌》

最美莫过南风?《南风歌》

神奇的迷雾?《卿云歌》

火神能让花开?《禹玉牒辞》

只有两个字的歌?《候人歌》

上古天气预报?《甲骨卜辞·今日雨》

我们的担心?《采薇歌》

打了胜仗的可怜人?《诗经·豳风·破斧》

那些小君子?《诗经·周南·麟之趾》

为什么要会武功呢?《诗经·召南·驺虞》

我们做您的后盾?《诗经·郑风·缁衣》

——李志超 知名历史学者,历史老师,北京明诚学校初中部校长

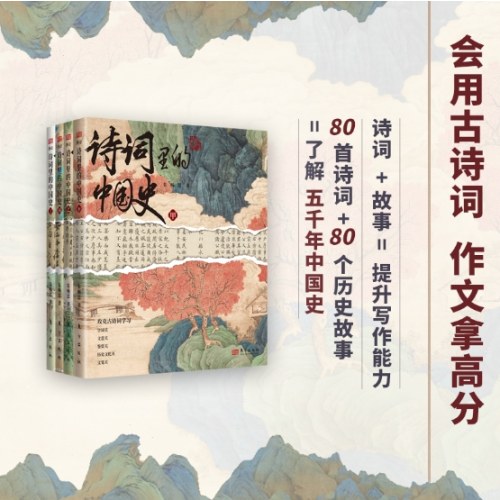

人们都说“文史不分家”,可是在学习当中,从小学乃至大学,文学与历史却始终是两条并行的平行线……所以,朱畅思老师的这本《诗词里的中国史》便尤为难能可贵了。这是仅见的一部将历史与诗歌相结合的作品。八十首诗歌、八十个故事,从先民与自然、神灵的关系到清末文人对家国的责任感,五千年的历史贯穿其中。史,读得通彻;诗,读得晓畅。诗与史的有机结合,是打开诗歌和历史的正确方式。

——吕嘉文 北京市教育学会吟诵教育专业委员会理事

我在给中小学生写好看的教辅材料 事到如今,如果你还以为提高成绩应该买本练习册的话,那么你就落伍了。 那些大型考试的出题人往往会详细阅读市面上的各类练习册,尽量避开其中的题型。所以研究练习册上的题型,就像是在努力躲避“正确答案”一样。出题人每年都会创意出新题型,不让学生们因为刷题而得高分。 那么如何才可以面对新题型呢? 下面是2021年北京中考语文的诗歌赏析题。 《藤野先生》中有这样一段文字:“我就往仙台的医学专门学校去。从东京出发,不久便到一处驿站,写道:日暮里。不知怎的,我到现在还记得这名目。”有人推测鲁迅“还记得这名目”与《黄鹤楼》诗歌的尾联抒发的情感有关,你认为这种推测合理吗?请说明你的理由。 这道题要求学生了解鲁迅仙台求学的前因后果,还要了解作者崔颢的人生。 崔颢少年时代成长于开封,但是终其一生未能回归故乡。虽然《黄鹤楼》的创作时间有争议,但是无论创作于何时,都一定带着浓浓的思乡之情。古人总有建功立业,求官扬名的志向,所以若不能赢得荣耀则不愿寒酸归乡。崔颢一生官运不畅,有家归不得。鲁迅去日本求学,在东京也不顺利,只得转而去仙台求学—鲁迅此时正有崔颢一般的惆怅。 这道题的标准答案是:合理。“日暮”时分万物思归,崔颢却因一生官运不济而未能归乡,此时诗人漂泊在外,产生了无限乡思。求学途中的鲁迅见到供人住宿的驿站名为“日暮里”,很可能联想到“日暮乡关何处是”,生发了对家国的思念,所以“记得这名目”。 这是如今考试的新风向,学生要结合诗人的生活背景来理解诗歌。要知道“诗歌合为时而著,文章合为事而作”。类似这样的中考题和各区县模拟题比比皆是。 但是,现实情况是,学生对于语文书上的诗人了解甚少,教师备课的时候仅仅依靠教参,往往得不到更为详细的资料。所以无论是教育方,还是受教育方,都找不到诗人的人生材料,学生只好“空着学”。但是考试的要求在增加,这就形成了矛盾。老师和标准答案中总会直接给出对诗人的精神总结,但是诗人究竟经历了什么才会拥有如此情思,老师一般不讲,学生也不会理解,只好硬记。 于是,我给小学高年级和初高中学生创作了这本书,把那些诗人所经历的故事讲出来。这些文人生活在跌宕起伏的历史中,他们挣扎、坚持,又不得不被时代裹挟。阅读他们的传记,才会真正了解诗人的精神,这正是如今的考试所要求的方向。学生在提高素养的同时,也提高了成绩,这才是真正的应试。 |