编辑推荐

1.韩红作为跨界艺术家的图书作品,从未讲述的故事,饱含深情的热烈表达!

这本书是韩红老师的第一本散文集。这本书记录了她这些年来的灵感之思以及独特而真实的心路,每一首诗都是她精心打磨,每一个故事都是她真实的记录。 韩红首次以作家身份推出作品,融合音乐、文学与人生哲学。

韩红老师作为一位德艺双馨的艺术家,从韩老师的过往经历可以看出 ,在大众印象中,韩老师一直是一个非常有真性情、不做作的超级巨星,而且是一位非常具有个人特色、备受老中青喜爱的慈善人和艺术家。

对于大众来说,几乎都是从电视和手机屏幕中听到韩红老师的歌,通过新闻看到韩红老师带领着团队工作人员奔赴每一个重大事故现场送去最需要的帮助。

在无数个日日夜夜里,韩红老师对自己如今多重身份的人生有着怎样的思考?抛开这些之外,她还是一个怎样的人?

书中收录韩红私人创作的诗作,笔触细腻,情感深邃,展现她不为人知的诗人一面。褪去明星光环,以质朴文字讲述幕后故事——如童年记忆、行业挣扎、公益路上的孤独,展现给读者一个更真实的老韩。

短小精悍的随想录式段落,类似俳句或现代诗,捕捉瞬间感悟,适合碎片化阅读与摘抄。

韩红极其擅长用诗歌般的比喻描述声音(如“揽拥秋月啜山泉,睡在云里躲清闲;恩恩怨怨过云烟,熙熙攘攘不着眼;那时用尽了力气拥抱生活和你在那个北方的陌生城市里”),让读者“看见”音乐。

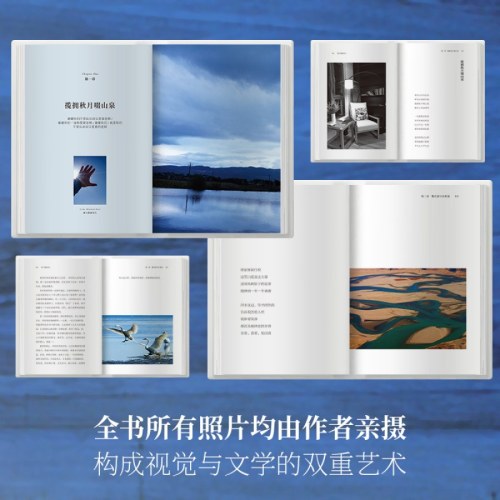

3.全书所有照片均由作者亲摄,图文混排,四色精装。

全书由作者亲自拍摄的旅途照片(如西藏风景、工作间隙的角落、异域风情的街道),与诗文构成视觉与文字的双重艺术。作者通过探讨生命、逝去、爱情与时间等永恒命题,赋予了这部作品更深的哲学深度和独特的诗意美学。

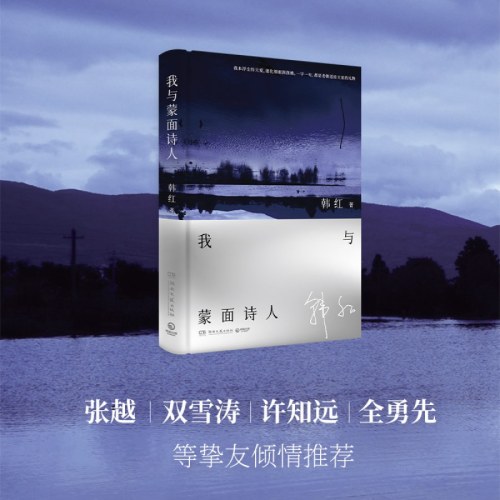

4.双雪涛、张越、许知远、全勇先等挚友推荐

内容简介

在韩红的眼中,世界喧闹,却琳琅满目;世界安静,也充满新奇。

生活从来都是简单而丰富的。

这本散文诗集记录了韩红老师数十年来灵感之思以及颇具个人特色的独特而真实的心路,这一篇篇或长或短的散文及诗,均是作者饱含深情的热烈表达。

从散文到诗歌,从九岁时一个人踏上了人生中的第一趟列车,从成都开往北京的路上,三天三夜的旅程中的心慌与颠簸;深情讲述二十七年无悔的军魂;怀念心爱的宠物;毅然出实体专辑到日常的浪漫与温暖、人生的孤独与遗憾、梦想的旷野与坦途、信仰的炽爱与坚定、爱情的神秘与离奇、青春的晚风与星河。

贯穿始终的,是作者真实地思考与写作,真实地倾诉与表达。