编辑推荐

- 聚焦18位西方艺术史关键人物:细致讲解乔托、达芬奇、米开朗基罗、拉斐尔、伦勃朗等艺术大师的生平和代表作品,串联13—17世纪欧洲艺术发展脉络。

- 以通俗讲述呈现专业视角:用流畅易读的语言,结合对构图、光影、色彩、视点轨迹等创作技法的分析,为艺术爱好者提供“名画解码本”。

- 逸闻趣事与艺术鉴赏互为注脚:兼具人物传记的故事性与作品赏析的功能性,掲示艺术创作背后的时代语境和个人命运。

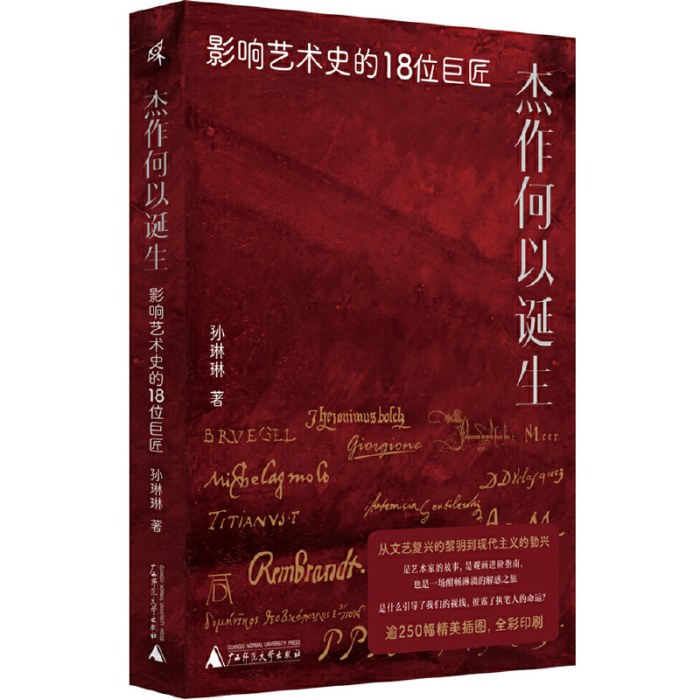

- 逾250幅名作插图:四色印刷,内文选用4克浅米色樱桃丸纸,超绝质感。

- 兼顾图书颜值与阅读舒适性:双封面裸脊锁线,可180度平摊,阅读更方便。

编辑推荐

编辑1:看完这本书,我都想去学艺术史了!

编辑2:大概是我这一年里读得最轻松的书稿。

编辑3:这些金句太喜欢了:

达·芬奇——他留下的六千多页笔记、图纸和文件,大多数用镜像文字书写,充满令人费解的符号。它们不仅没出版,也好像根本不打算让人读。

米开朗基罗——据瓦萨里讲,米开朗基罗不愿画肖像,除非要画的人是完美的。他也很少将画赠人,除非对方是他所爱的。

卡拉瓦乔——市井给了卡拉瓦乔灵感,也给了他恶习,并最终导致了他的毁誉参半。画家被判斩首,任何人都可以取下他的头颅领赏。

鲁本斯——“我怕傲慢的贵族瞧不起我,因此,我更乐意娶一位看到我拿起画笔不会脸红的妻子。”

伦勃朗——作为受难者,他接受了尸骨无存的命运。作为艺术家,他配得起名垂青史的结局。

维米尔——他画得慢,又不收徒,很少人知道他,更谈不上喜欢他。他的一些最好的画作还被画商签上了别人的名字,为了卖得贵一点。

……

权力的形态、作者的禀赋、社会共识的流变、行业的竞争、记述者的立场,共同塑造了我们今天看到的艺术史。

但一件杰作能提供的远远超过展签的描述,前提是我们真正地观看,从宏观角度看见一个时代的格局,从微观角度看见一个人的癖好。

内容简介

醉心于发明创造的达·芬奇、天才学生拉斐尔、外交大师鲁本斯、市井狂徒卡拉瓦乔、用画笔复仇的女画家真蒂莱斯基、离世2个世纪后才被读懂的维米尔……

为什么是他们留名于艺术史?怎样的时代造就了艺术家及其杰作?名作中的构图、光影与色彩,又披露了执笔人怎样的命运?

本书是一部艺术小史,从文艺复兴的黎明开始,书写13—17世纪欧洲18位卓越艺术家的故事,对250余件艺术史经典作品进行细读。作者结合史料,将艺术家的人生际遇与作品分析融通,以独有的方式重新审视既熟悉又陌生的杰作。

看画,可以是一个纷繁复杂的思维过程,唯一的门槛就是睁开眼睛。